Кампания за присвоение Низами статуса народного поэта Азербайджана - Campaign on granting Nizami the status of the national poet of Azerbaijan

|

| Часть серия на |

| Низами Гянджеви |

|---|

| В Хамса или же Пяндж Гяндж |

| похожие темы |

| Памятники |

Мавзолей Низами • Музей азербайджанской литературы им. Низами • Низами Gncəvi (Бакинский метрополитен) • в Гяндже • в баку • в Пекине • в Кишиневе • в Риме • в санкт-петербурге • в ташкенте |

Кампания за присвоение Низами статуса народного поэта Азербайджана (период, термин Азербайджанизация [1][2] также используется) - это политически и идеологически мотивированный историческая редакция национально-культурного происхождения одного из классиков Персидский поэзия Низами Гянджеви, который начался в СССР в конце 1930-х[1][3][4][5][6][7][8][9] и был приурочен к празднованию 800-летия поэта. Кампания завершилась празднованием юбилея в 1947 году, но ее влияние продолжается и по сей день: с одной стороны, этот процесс был полезен для многих культур мультикультурного Советского Союза и для всей страны. Азербайджанский культура в первую очередь; с другой стороны, это привело к крайней политизации вопроса о культурно-национальной идентичности Низами в СССР и в современном Азербайджане.[10][11]

Причины и предыстория кампании

Первое утверждение об этническом тюркском происхождении Низами до конца 1930-х гг.

В 1903 году азербайджанский публицист и писатель Фиридун Кочарлинский в своей книге «Литература азербайджанских татар» назвал поэта «татарином из Елизаветполя» (до 1930-х гг. Азербайджанцев называли «татарами».[12]).[13] По словам советского востоковеда А. Э. Крымского, тезисы Кочарлинского основывались на предположении Йоханнеса Шерра о том, что мать Назими была азербайджанкой из Гянджи, вопреки свидетельству самого поэта, согласно которому его мать была курдкой.[14]

Кочарлинский приводит Низами в качестве примера азербайджанского поэта, писавшего на персидском языке в свете общей тенденции заимствования азербайджанцами религии, языка и литературы у персов. В то же время Кончаловский, ссылаясь на общепринятое мнение, относит азербайджанскую литературу к первому известному поэту того времени Вагифу, писавшему на азербайджанском языке (18 век).[13]

Американский историк Юрий Слезкин также упоминает, что в 1934 году на Первом съезде советских писателей представитель азербайджанской делегации назвал Низами турком из Гянджи.[3]

Положение в сфере науки в конце 1930-х гг.

В мировом ориентализме преобладала точка зрения, согласно которой Низами считался представителем персидской литературы. Такого же взгляда придерживались и советские востоковеды до конца 1930-х гг. По энциклопедическим словарям, издаваемым в России.[15][16][17][18],[19] Низами был персидским поэтом и потомком города Кум в центральном Иране (этот факт впоследствии был поставлен под сомнение, и современные ученые склонны считать Гянджу его местом рождения).[20] Так, в Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона (автор статьи - Агафангел Крымский) говорится:

Лучший персидский поэт-романтик (1141–1203) - потомок Кума, но имеет прозвище «Гянджеви» (от Гянджи), потому что большую часть своей жизни он провел в Гяндже (ныне Елизаветполь), где и умер.[21]

Британская энциклопедия (1911) также характеризует поэта аналогичным образом:

Персидский поэт родился в 535 году в Хидере (1141 год нашей эры). Его родина или, по крайней мере, место, где жил его отец, находились в высокогорье Кума, но, поскольку он почти все свои дни прожил в Гяндже в Арране (современный Елизаветполь), он известен как Низами из Гянджи или Гянджеви.[22]

Причины пересмотра статуса Низами

Идеологические потребности Советского Азербайджана в 1930-е годы

По словам Фаика Гуламова, после распада Закавказской Социалистической Федеративной Советской Республики в 1936 году вновь образованной независимой Азербайджанской ССР потребовалась особая история, которая, с одной стороны, позволила бы отделить республику от шиитского Ирана во избежание подозрений в контрреволюционном панисламизме и с другой стороны, отделить азербайджанцев от других тюркских народов (в свете официальной борьбы с пантюркизмом). В то же время азербайджанцы отчаянно нуждались в доказательствах собственной автохтонности, поскольку считаться «нацией пришельцев» создавало прямую угрозу депортации. В результате на историческом факультете Азербайджанского государственного университета была создана кафедра истории Азербайджана и началась быстрая азербайджанизация исторических героев и предшествовавших им историко-политических образований на территории Азербайджана.[1]

Юрий Слезкин упоминает, что в самоопределившихся республиках усилия, направленные на формирование культур титульных наций, были тогда удвоены. В соответствии с национальной линией Всесоюзной коммунистической партии большевиков все титульные нации должны были иметь «великие традиции», которые, по словам Слезкина, в случае необходимости должны были быть изобретены так, чтобы все национальные культуры, кроме русской, стали равноценными.[3]

Джордж Бурнутян рассматривает вопрос отнесения Низами к азербайджанскому поэту (также Рудаки к узбекскому и Руми к турецкому) в рамках общей политики ослабления связи турецких народов с исламом и развития в них чувства гордости за их славные, хотя и вымышленные , национальная идентичность[23]

Юбилейные кампании конца 1930-х гг.

Во второй половине 1930-х годов вместе с утверждением «советского патриотизма»[4] юбилейные торжества прошли по всему Советскому Союзу - россияне отмечали 100-летие со дня смерти А.С. Пушкина и 750-летие «Сказки о полку Игореве» (1938); были и национальные праздники, в том числе и в республиках Закавказья, в том числе 1000-летие армянской народной эпической поэмы Давид Сасунский (1939 г., поэма завершена к X веку).[24]) и 750-летие грузинской классической поэмы «Витязь в шкуре пантеры» (1937). За подтверждение равного статуса с другими закавказскими республиками Советский Азербайджан должен был провести юбилейное торжество аналогичного масштаба.[10] В рамках этих всесоветских юбилейных кампаний началась подготовка к 800-летию Низами как великого азербайджанского поэта.[1][6]

Ход кампании

Объявление Низами азербайджанским поэтом

А.О. Тамазишвили отмечает, что объявление Низами азербайджанским поэтом имело важное значение к его 800-летнему юбилею.[10] Виктор Шнирельман называет более точную дату - 1938 год.[1]

Анализируя последовательность событий, Тамазишвили приходит к выводу, что первоначальная идея признания Низами азербайджанским поэтом возникла у первого секретаря ЦК Компартии Азербайджана М.Д. Багирова. Имея сильные антииранские убеждения и будучи патриотом Азербайджана, он считал персидскую идентификацию Низами идеологически неприемлемой. Однако к концу 30-х годов прошлого века решение этого вопроса вышло за рамки компетенции политиков республиканского уровня. Кроме того, попытка заклеймить Низами азербайджанцем могла быть расценена советскими властями как националистический акт; можно было ожидать возражений и со стороны ученых, прежде всего видной ленинградской школы ориентализма.[10]

В 1937 году в СССР должна была быть издана «Антология азербайджанской поэзии». В первоначальную версию стихи Низами не вошли.[25] Однако 1 августа газета «Бакинский рабочий» опубликовала заметку, в которой говорилось, что работы над антологией завершены и стихи Низами включены в нее, несмотря на все усилия «врагов нации» придать антологии вид как можно худее и слабее ".[26]

В поддержку включения Низами в список азербайджанских поэтов были развиты взгляды востоковеда Юрия Марра (сына академика Николая Марра); в 1929 году он заявил, что Низами был уроженцем Кавказа и что его стихи почитаются больше в Азербайджане, чем в Персии.[27] По словам Тамазишвили, Юрий Марр не утверждал, что Низами был азербайджанским поэтом, но он был единственным, на кого могли ссылаться сторонники такого взгляда. Кроме того, Юрий Марр наслаждался «лучами славы» своего отца, весьма влиятельного в те годы в академических и политических кругах. Позже азербайджанцы будут утверждать, что академик Н. А. Марр также принимал участие в пересмотре «позиций буржуазной востоковедной науки, искажавшей образ азербайджанского поэта».[10]

В том же году Институт истории языка и литературы Азербайджанского филиала Академии наук СССР также начал издавать произведения Низами.[28]

5 апреля 1938 года в Москве прошла Декада азербайджанского искусства, и по этому случаю была издана антология азербайджанской поэзии под редакцией поэта. Владимир Луговской, был издан в Баку, куда вошел перевод стихов Низами Константина Симонова. В предисловии к изданию сказано: «Среди азербайджанских поэтов образ Низами великолепно выделяется».[29] В день открытия декады редакционная статья Правда сказал:

В начале эпохи феодального беспредела азербайджанский народ родил величайших художников. Имена Низами, Хакани, Физули Багдада соревнуются по популярности с известными персидскими поэтами Саади и Хафизом. И Низами, и Хакани, и Физули были страстными патриотами своего народа, в то время как они служили иностранному пришельцу только потому, что были вынуждены уступить своей власти.[30]

18 апреля 1938 г. Правда опубликовал на первой полосе статью под названием «Торжество азербайджанского искусства», в которой те же три поэта - Низами, его современник Хагани Ширвани и Физули Багдадский были названы изображающими «бурную, отважную и разъяренную душу» азербайджанского народа, страстными патриотами мира. свою нацию, поборники свободы и независимости своей страны ".[31]

В Азербайджане осознали, что добиться успеха можно только с привлечением востоковедов, в первую очередь ленинградских. Востоковед Евгений Бертельс принимал самое активное участие в этом процессе; Ранее он называл Низами персидским поэтом, но в начале февраля 1939 года опубликовал статью «Гениальный азербайджанский поэт Низами».[32] в Правда которое, по предположению Тамазишвили, было ему заказным и, следовательно, необъективным.[10]

По словам Ивана Луппола, упоминание имени Низами в Правда была директива к действию для Академии наук:

Если полгода назад статья о Низами появилась в нижней половине страницы Правдаесли в Советском Союзе член партии писал статью о Низами, это означало, что каждый сознательный житель Советского Союза должен был знать, кто такой Низами. Это было поручение всем руководящим организациям, всем органам власти республиканского, районного и областного уровней, и в этом отношении Академия наук должна была сказать свое слово, не оспаривая свою высокую научную позицию в этом вопросе.[33]

Роль Иосифа Сталина

3 апреля 1939 г. Правда была опубликована статья украинского поэта Николая Бажана, в которой он описал свою встречу со Сталиным:

Товарищ Сталин говорил об азербайджанском поэте Низами и цитировал его произведения, чтобы сломить, говоря словами поэта, несостоятельность утверждения о том, что этот великий поэт нашего братского азербайджанского народа должен быть отдан иранской литературе только потому, что он якобы писал большинство его стихов на иранском языке. Сам Низами в своих стихах подтверждает, что он был вынужден прибегнуть к иранскому языку, поскольку ему не разрешалось обращаться к своему народу на его родном языке. Эту часть цитирует товарищ Сталин, сумевший с гениальным масштабом своего ума и эрудиции уловить все выдающиеся творения в истории человечества.[34]

Вальтер Коларц подчеркивает, что окончательный вердикт, подтверждающий позицию, согласно которой Низами был великим азербайджанским поэтом, который выступал против угнетателей, но был вынужден писать на иностранном языке, был вынесен Иосифом Сталиным. Низами не должен был принадлежать к персидской литературе, несмотря на язык его стихов.[5]

16 апреля Правда опубликовал стихотворение от имени бакинской интеллигенции (Самед Вургун, Расул Рза, Сулейман Рустам), в котором выражается благодарность за «возвращение» Низами в Азербайджан.

Иностранцы овладели нашим Низами, приписав его себе,

Но гнезда, сплетенные поэтом в сердцах верующих, крепки.

Вы вернули нам его стихи, вернули нам его величие

И просветили страницы мира своим бессмертным словом (перевод с русского)[35]

Однако, как отмечает Тамазишвили, Бертельс никогда не упоминал о роли Сталина в вопросе «репатриации» Низами; О Сталине тоже нет ни слова в российских публикациях, в том числе в публикациях азербайджанских авторов.[10] Тем не менее, в Азербайджане не раз подчеркивалась роль Сталина в вопросе о Низами. Так, в 1947 году заместитель председателя Госплана Азербайджанской ССР (с 1970 председатель Совета Министров Азербайджанской ССР) Али Ибрагимов охарактеризовал роль Сталина в продвижении изучения литературного наследия Низами следующим образом:

Вопрос о более широкомасштабном изучении творчества Низами с точки зрения изучения его многогранного и богатого наследия был поставлен советскими учеными в 1939 году после нашего великого лидера товарища Сталина, знатока истории в целом и истории народов Советского Союза. Союз и в национальных вопросах в частности, на встрече с писателями говорил о Низами и цитировал его произведения. После этого, получив яркую, глубокую и правильную с научной точки зрения директиву, советские ученые развернули исключительно масштабное исследование творчества Низами и его эпохи.[36]

Низами - «Поэт вернулся в Азербайджан»

Во время юбилейных дат неоднократно упоминалось, что советские власти и Сталин лично вернули Низами азербайджанцам. Так, в 1940 году в рамках Декады азербайджанской литературы в Москве ведущий азербайджанский поэт Самед Вургун выступил с докладом, в котором упомянул, что Сталин вернул азербайджанскому народу его величайшего поэта Низами, которого «злые враги нации, националисты» Мусаватисты, пантюркисты и другие предатели хотели воровать по той единственной причине, что он написал большую часть своих произведений на иранском языке ».[37]

22 сентября 1947 г. Правда опубликовал статью «Низами», написанную заместителем председателя Союз советских писателей, Николай Тихонов:

Хорошо известно, что Низами писал свои стихи на персидском языке. Этот факт не раз использовали враги азербайджанской нации, буржуазные историки и иранские националисты для провозглашения Низами иранским поэтом, как будто он не имел ничего общего со своей родиной - Азербайджаном. Но эта возмутительная ложь никого не обманет.[38]

На юбилейных торжествах сентября 1947 года в Баку Генеральный секретарь Союза советских писателей Александр Фадеев сделал еще более категоричное заявление:

Если бы не Советская власть, величайший гений азербайджанского народа, гений всего человечества не был бы известен даже азербайджанскому народу.[39]

Однако, как отмечал Тамазишвили, к концу жизни Сталина версия о его роли в «возвращении» Низами прекратилась, поскольку дальнейшая бесстыдная эксплуатация уже не могла иметь никакого смысла; Что касается самого Сталина, то его не интересовали сомнительные лавры в области низамологии, особенно в послевоенный период.[10]

Другие аргументы

Формирование азербайджанского этноса завершилось в основном к концу 15 века.[40] Однако «территориальный принцип» был одним из краеугольных камней идеологии «советского национализма», которая применялась и к истории. Национальный принцип в СССР предполагал экстраполяцию 15 республик в прошлое. В частности, это понятие отличало азербайджанскую литературу от персидской литературы, в которой Низами был отнесен к азербайджанскому поэту на основании того факта, что он жил на территории, которая впоследствии была частью Советского Азербайджана.[4][5][41][42] Таким образом, в доказательство азербайджанской идентичности Низами Бертельс использовал аргумент о методологической ошибочности приписывания Ирану целого комплекса персидской литературы независимо от места его создания и этнического происхождения автора.[43]Азербайджанские комментаторы интерпретировали ряд частей поэзии Низами как выражение турецкой этнической идентичности автора.[44][45]

Ход празднования 800-летия Низами

В мае 1939 года была создана специальная временная комиссия Совета Народных Комиссаров Азербайджанской ССР для подготовки и проведения 800-летнего юбилея «великого азербайджанского поэта Низами», которое должно было состояться в 1941 году.[46] Осенью была опубликована Антология азербайджанской поэзии, о планах по выпуску которой было объявлено ранее. Предисловие к антологии содержало аргументы, доказывающие, что Низами был азербайджанским поэтом, в том числе упоминания Юрия Марра, причем в письме говорилось, что это ведущий советский иранолог; Упоминалось также о «особом решении по поводу юбилея Низами», в котором Институт востоковедения АН СССР «твердо и решительно признал Низами великим азербайджанским поэтом». В произведениях Низами «изображен быт и быт азербайджанского народа».[45] Отсутствие исследований Низами в Азербайджане азербайджанские авторы объяснили «заговорами подлых агентов фашизма, буржуазных националистов и великодержавных шовинистов», которые «сделали все возможное, чтобы скрыть от азербайджанского народа наследие своего великого сына». поэт Низами ».[47]

Большая советская энциклопедия 1939 года также называла Низами азербайджанским поэтом (автором статьи был Евгений Бертельс, ранее называвший Низами персидским поэтом).[48] Статья в официальной советской энциклопедии завершила процесс пересмотра национальности Низами в советских востоковедах.[10] После 1940 года советские ученые и энциклопедии признали Низами азербайджанским поэтом.[49][50][51][52][53] Любая другая точка зрения стала рассматриваться как серьезная политическая ошибка.[54]

В декабре 1939 г. в «Литературной газете» Бертельс опубликовал статью «Подготовка к юбилею Низами», в которой особо отметил описание Низами утопической страны всеобщего счастья (в конце его стихотворения «Искандер Намех»). Бертельс представил это описание как предвосхищение создания будущего Советского Союза.[55]

Произведения Низами были переведены на азербайджанский язык (все они были изданы в азербайджанских переводах с 1941 по 1947 год).[56]

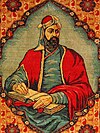

Юбилейные торжества, запланированные на осень 1941 г., были отложены из-за войны, хотя юбилейная конференция состоялась в декабре 1941 г. в Эрмитаже в Ленинграде во время блокады. По окончании войны кампания возобновилась. В мае 1945 года в Баку открылся музей Низами; на стене одного из залов золотыми буквами были выгравированы слова товарища Сталина о Низами, великом азербайджанском поэте, которому пришлось прибегнуть к иранскому языку, поскольку ему не разрешили обращаться к своему народу на его родном языке.[57] Основу экспозиции составили картины на стихи Низами. Несмотря на отсутствие аутентичных портретов Низами, центральной картиной выставки стал портрет поэта художника Казанфара Халикова, отвечающий требованиям Багирова. С 1960-х годов этот портрет стал каноническим для азербайджанских учебников, а Казанфар Халиков был признан в современном Азербайджане создателем художественного образа Низами.[58][6][59]Поход завершился торжествами, которые прошли в Баку в мае 1947 года.[10]

Последствия

Роль национальной идентичности Низами в советской культуре

По «принципу территориальности» Низами, как уроженец будущей Азербайджанской ССР, был в определенной степени «поэтом Советского Союза», и именно в этом смысле его образ использовался в идеологических целях.[5] По словам Сергея Панарина, исследования восточных литератур в СССР были сосредоточены на тех изменениях, которые произошли в этих литературных произведениях и в восточных народах в целом в результате социализма. На основании анализа литературных произведений нельзя было сделать такие выводы, поэтому исследователям приходилось цепляться за отдельные исторические факты, такие как место рождения того или иного автора. В результате авторы, писавшие исключительно на арабском или персидском языках, были «присвоены» советскими республиками для создания впечатления, будто создана лучшая часть досоветского культурного наследия народов, когда-то составлявших единую цивилизацию. в границах будущего СССР. Советская пропаганда предлагала следующую схему: Низами писал по-персидски, но родился и жил на территории будущей Азербайджанской ССР; он отразил чаяния азербайджанского народа и предвидел блестящее будущее СССР. То, что он делал свои прогнозы не как иностранец, а как азербайджанец, сделало его вдвое большим. Поэтому азербайджанцев можно считать «избранными» строителями социализма, предвидевшими светлое будущее и даровавшим миру прогрессивного поэта-пророка. Панарин отмечает, что это никоим образом не было связано с подлинным национальным возрождением азербайджанского народа, а было чисто идеологической инициативой.[8]

Культурные последствия кампании

По словам Тамазишвили, представить Низами как азербайджанского поэта и отнести его творчество к достижениям азербайджанской литературы было «важнейшим революционным результатом для советской науки, достигнутым этой« юбилейной »кампанией».[10] В Азербайджане признание Низами азербайджанским поэтом привело к созданию множества художественных произведений - поэт Самед Вургун написал драму «Фархад и Ширин» (1941), композитор Фикрет Амиров - симфонию «Памяти Низами» (1947), Кара Караев - с 1947 года. до 1952 г. создал ряд музыкальных произведений по мотивам стихов Низами (балет «Семь красавиц» и одноименная сюита, а также симфоническая поэма «Лейла и Меджнун», Афрасияб Бадалбейли написал оперу «Низами» (1948), в 1982 г. был снят фильм «Низами»). выпущен. Памятники поэту были установлены в Гяндже (1947 г.) и в Баку (1949 г.; автор обоих этих произведений - Фуад Абдурахманов). В 1985 г. в Баку открылась станция метро Низами Гянджеви на том месте, где по традиции находилась могила поэта.

Тамазишвили отмечает, что, несмотря на то, что вывод о национальной принадлежности поэта был основан на априорных утверждениях, а не на научных исследованиях, этот вывод все же был полезен для многонациональной советской культуры. Стихи Низами были переведены на азербайджанский и русский языки. Президиум АН СССР включил в план работы на 1938 год написание научной монографии о жизни и творчестве великого азербайджанского поэта Низами. Активное участие в пропаганде творчества Низами было возложено на Евгения Бертелса, возглавившего группу критического перевода цикла стихов Низами «Хамса», издавшего в 1940 году книгу «Великий азербайджанский поэт Низами: эпоха, жизнь и творчество», адаптированную по мотивам произведений. мировоззренческие стандарты своего времени ».[60] Наряду с политизированной юбилейной кампанией и во многом благодаря этой кампании были запущены и увеличены масштабы масштабных переводческих, научно-исследовательских и издательских работ политического и культурного значения. Согласно Бертелсу, к 1948 году в СССР была создана новая наука - низамология, и произведения, написанные о Низами за последнее десятилетие, «в несколько раз превысили объем литературы, написанной в Западной Европе за полтора века». Принятый в СССР политизированный анализ произведений Низами предполагал, что поэт мог мечтать о коммунистическом обществе, которое подняло протесты против Бертельса в 1947 году. Одним из главных результатов юбилейной кампании и провозглашения Низами азербайджанцем стало широкое распространение. популяризация произведений Низами в Советском Союзе.[10]

Состояние вопроса в СССР после 1939 г.

После того, как Большая Советская Энциклопедия назвала Низами азербайджанским поэтом в 1939 году[48] в последующих произведениях его стали называть не только «венцом» азербайджанских поэтов XII века, но и звеном в цепи древней азербайджанской литературы, в которую входят авторы не только с территории Азербайджанской ССР, но и из иранского Азербайджана. (Хатиб Тебризи, Абул-Хасан Ардебили); Первыми произведениями иранского Азербайджана считаются мидийские сказки Ирода и Авесты Заратустры, которые «изображают религиозные, философские, социальные и бытовые верования древних азербайджанцев».[61][62] Эта схема доминировала в энциклопедиях на протяжении всего советского периода.[63]

Попытка Бертельса отойти от этногеографического принципа идентификации

В 1948 году Бертельс предпринял попытку порвать с этно-территориальным подходом в иранской философии. Он опубликовал статью под названием «Литература на персидском языке в Центральной Азии», в которой, исходя из идеи целостности персидской литературы, заявил, что будет считать персидскими все литературные произведения, «написанные на так называемом« новоперсидском языке ». «независимо от этнического происхождения их авторов и географического положения, где были созданы эти произведения».[64]

Это заявление Бертельс немедленно сделало его объектом политизированной критики, в которой он обвинялся в «ложных точках зрения западноевропейских востоковедов» и буржуазном космополитизме, а также в расхождении с марксистско-ленинскими взглядами на литературу народов Центральной Азии и Кавказа.[7][10] В апреле 1949 года на открытом партийном собрании в Институте востоковедения, посвященном борьбе с космополитизмом, было объявлено, что Бертельс «способствует распространению новых буржуазно-националистических представлений о предполагаемом преобладании иранской культуры над другими культурами соседних стран». страны Ирана, особенно Советские Социалистические Республики Средней Азии и Закавказья ".[7]

Бертельс пытался отстоять свою позицию, заявив о методологической абсурдности классификации писателей по этнической или территориальной принадлежности.[65] Однако, получив новые обвинения в реакционном панисламизме и буржуазном космополитизме от своих коллег, он вынужден был признать свои «большие ошибки».[7]

Текущее состояние вопроса

Мировая наука

В современных литературных исследованиях преобладает точка зрения, что поэт XII века Низами Гянджеви писал на персидском языке и жил в Гяндже, которая в те времена была населена преимущественно персами,[66] и находился под влиянием персидской культуры.[67][68] Об этнических корнях Низами известно то, что его мать была курдкой.[69].[70] Некоторые исследователи полагают, что его отец был из города Кум в Центральном Иране.[71]

За пределами бывшего Советского Союза в крупнейших национальных и биографических энциклопедиях мира Низами признан персидским поэтом, а азербайджанский вариант даже не рассматривается. Такого мнения придерживается и большинство ведущих знатоков персидской поэзии.[72]Большинство исследователей персидской литературы считают Низами типичным представителем иранской культуры, поэтом, оказавшим влияние на исламскую культуру Ирана и всего древнего мира.[73][74][75]

Ученые-историки, такие как Т. Свентоховски и А. Альтштадт, называют Низами персидским поэтом и в то же время считают его примером синтеза турецкой и персидской культур.[76][77] Критикуя точку зрения Альтштадта, критики отмечают, что она транслирует идеологические взгляды советских азербайджанских исследователей.[78] По словам Ширин Хантер, приписывая Низами к азербайджанской литературе, Альтштадт продолжает политику советских фальсификаций истории азербайджано-иранских отношений.[79] Рассматривая концепцию синтеза турецкой и иранской культур в работах Низами, Лорнеджад и Достзаде приходят к выводу, что нет никаких оснований считать, что такое соотношение действительно существует.[80]

В 2012 году книга О политизации персидского поэта Незами Гянджеви С. Лорнеджада и А. Достзаде был опубликован в ереванском сборнике ориентализма. В книге подробно рассмотрен вопрос о личности Низами и процессе его политизации, что вызвало положительную критику ряда известных востоковедов. Г. Бурнутян отмечает, что это произведение «не только разоблачает многочисленные фальсификации, но и на основе тщательного исследования произведений Низами доказывает, что Низами, несомненно, был иранским поэтом». Паола Орсатти считает, что книга демонстрирует историческую несостоятельность отнесения Низами к азербайджанской культуре.[80] Камран Талаттоф считает такую работу абсолютно необходимой, учитывая процесс присвоения иранского наследия древности и современности.[11]

Ребекка Рут Гулд отмечает, что в большинстве книг по персидской литературе, изданных в Азербайджане, значимость персидских поэтов, родившихся на территории Южного Кавказа, среди них Хакани Ширвани или Низами Гянджеви, сводится к проекту повышения этнического престижа. «Национализация» классических персидских поэтов, которая была частью общей политики государственного строительства в советские времена в ряде бывших советских республик, теперь стала предметом политических спекуляций, а также предметом псевдонауки, которая приносит свои плоды. внимание исключительно к этническим корням средневековых деятелей.[81]

Россия

После распада Советского Союза в некоторых энциклопедиях на русском языке по-прежнему Низами упоминается как азербайджанский поэт.[82][83][84] Однако большинство российских ученых описывают Низами как Персидский поэт и Гянджа XII века как город, населенный преимущественно персами.[1][6][10][85][86]

В 2002 году в Санкт-Петербурге был установлен памятник Низами, на церемонии открытия которого присутствовали президенты Азербайджана и России. В своем выступлении на церемонии открытия президент России Владимир Путин сказал: «Сейчас происходит очень радостное и торжественное событие - мы открываем памятник выдающемуся сыну Востока, выдающемуся сыну Азербайджана - поэту и мыслителю Низами.[87][88] Заведующий кафедрой иранской филологии, декан восточного факультета СПбГУ И.М. Стеблин-Каменский, говоря об этом памятнике, характеризует описание Низами как азербайджанского поэта как плод националистических тенденций и как «явную фальсификацию». ".[86]

Азербайджан

Политическая сторона вопроса о национальной принадлежности Низами обострилась после преобразования Азербайджанской ССР в суверенное государство Азербайджан.[10] По словам Сергея Румянцева и Ильхама Аббасова, в современном Азербайджане Низами занял прочное место среди многих других героев и деятелей культуры от Деде Коркута до Гейдара Алиева, став примером для сегодняшней молодежи.[89]

In the opening article to the three-volume collection of Nizami's compositions published in Baku in 1991 doctor of philology Aliev Rustam Musa-ogli characterises the poet in the following way:

Nizami is one of the brightest geniuses not only of the Azerbaijani nation but also of the whole humanity. He is a rare phenomenon in whom all the best genetic qualities have been accumulated – talent, wit, conscience, honour, sagacity and clairvoyance which were always inherent to our nation.[90]

"The history of Azerbaijani literature" (The Institute of Literature after Nizami at Azerbaijan National Academy of Sciences 2007) repeats the Soviet scheme which derives the Azerbaijani literature from Avesta.[91]

The version of Nizami as an Azerbaijani poet establishes itself by

- Territorial belonging of Nizami to Azerbaijan. At the same time the state of Atabegs of Azerbaijan, under the rule of which Nizami lived, is regarded as an Azerbaijani national state. Also the applicability of the concept "Iran" to that epoch, given the absence of a state with that name on the political map, is rejected;[92]

- Claims about Nizami's ethnic Turkish origin.[92][93][94]

This point of view is predominant in Azerbaijan. In 2007 an "unacceptable" opinion on Nizami's Talish rather than Azerbaijani origin was mentioned by the prosecution on the trial of Novruzali Mammadov who was charged with state treason.[95][96][97][98]

In 2011 making a speech on the Academy of Sciences of Azerbaijan president Ilham Aliev declared that no one in the world doubts about Nizami being an Azerbaijani poet and that this can easily be proved. The perception of Nizami as a non-Azerbaijani poet Aliev explained by saying that Azerbaijani culture is so rich that other nations make attempts to attribute it to themselves.[99]

Рекомендации

- ^ а б c d е ж Виктор Шнирельманн. The Value of the Past: Myths, Identity and Politics in Transcaucasia. National Museum of Ethnology, Osaka, Japan, 2001. P.102-103

In brief, Azerbaijan was in great need of its own history, and in 1940–1941 the Department of History of Azerbaijan was established and a course in the history of Azerbaijan was introduced to the curriculum of the Historical Faculty of the ASU (Ibragimov, Tokarzhevsky 1964: 27). By that time, both aforementioned Iranian and Armenian factors had been conducive to rapid Azerbaijanization of historical heroes and historical political formations in the territory of Azerbaijan, hi particular, in 1938 the 800-year anniversary of Nizami was celebrated, and he was declared a great Azeri poet (Istoriia 1939: 88-91). In fact, he was a Persian poet and that was no wonder, since the Persians accounted for the entire urban population in those days (Diakonov 1995: 731). This was recognized in all the encyclopedias published in Russia before the 1930s, and only in 1939 did the Big Soviet Encyclopedia called Nizami a "great Azeri poet" for the first time (Cf. Brokgauz, Efron 1897: 58; Granai 1917: 195; BSE 1939: 94). In the 1940s the Safavi Dynasty became Azerbaijani rather than Turkic, let alone Iranian (Altstadt 1992: 159; Astourian 1994: 53).

- ^ Регнум. 17:05 18.03.2006. Иран против азербайджанизации поэта Низами (Iran against the Azerbaijanization of Poet Nizami). «Все написанное бывшим президентом Ирана Мухаммедом Хатами о том, что Низами Гянджеви является иранским поэтом, истинная правда. Низами писал и творил на фарси, у него нет ни одного произведения на азербайджанском языке». Об этом в беседе с журналистами заявил посол Исламской Республики Иран в Азербайджане Афшар Сулеймани" (Translation: 'The ambassador of the Islamic Republic of Iran to Azerbaijan Afshar Suleiman in the meeting with journalists declared, "All that was written by the former president of Iran Mohammad Khatami, on Nizami Ganjavi being an Iranian poet, is an absolute truth. Nizami wrote and composed in Персидский, and he doesn't have a single work written in Azerbaijani"').

- ^ а б c Yuri Slezkine. The Soviet Union as a Communal Apartment // Stalinism: New Directions. Rewriting Histories. Sheila Fitzpatrick. Routledge, 2000. ISBN 0-415-15233-X. , п. 335.

The Azerbaijani delegate insisted that the Persian poet Nizami was actually a classic of Azerbaijani literature because he was a "Turk from Gandzha", and that Mirza Fath Ali Akundov was not a gentry writer, as some proletarian critics has charged but…

- ^ а б c «'Soviet Nationalism': An Ideological Legacy to the Independent Republics of Central Asia'». Dr. Bert G. Fragner (Austrian Academy of Sciences (Vienna): Executive Director (Institute of Iranian Studies)) // Willem van Schendel (PhD, Professor of Modern Asian History at the University of Amsterdam), Erik Jan Zürcher (PhD. held the chair of Turkish Studies in the University of Leiden). Identity Politics in Central Asia and the Muslim World: Nationalism, Ethnicity and Labour in the Twentieth Century. И. Б. Таурис, 2001. ISBN 1-86064-261-6. Стр. 20

It was up to the central power to solve these kinds of contradiction by arbitrary decisions. This makes clear that Soviet nationalism was embedded into the political structure of what used to be called 'Democratic Centralism'. The territorial principle was extended to all aspects of national histories, not only in space but also in time: 'Urartu was the oldest manifestation of a state not only on Armenian soil but throughout the whole Union (and, therefore, implicitly the earliest forerunner of the Soviet state)', 'Nezami from Ganja is an Azerbaijani Poet', and so on.

- ^ а б c d Walter Kolarz. Russia and Her Colonies. Archon Books, 1967, с. 245.

The attempt to 'annex'an important part of Persian literature and to transform it into 'Azerbaidzhani literature'can be best exemplified by the way in which the memory of the great Persian poet Nizami (1141—1203) is exploited in the Soviet Union. The Soviet regime does not pay tribute to Nizami as a great representative of world literature, but is mainly interested in him as a 'poet of the Soviet Union', which he is considered to be because he was born in Gandzha in the territory of the present Azerbaidzhani Soviet Republic. The Soviet regime proclaims its ownership over Nizami also by 'interpreting'his works in accordance with the general pattern of Soviet ideology. Thus the leading Soviet journal Bolshevik stressed that Nizami's 'great merit'consisted in having undermined Islam by 'opposing the theological teaching of the unchangeable character of the world'. // Stalin himself intervened in the dispute over Nizami and gave an authoritative verdict on the matter. In a talk with the Ukrainian writer, Mikola Bazhan, Stalin referred to Nizami as 'the great poet of our brotherly Azerbaidzhani people'who must not be surrendered to Iranian literature, despite having written most of his poems in Persian.

- ^ а б c d Igor M. Diakonoff Книга воспоминаний (memoir) — СПб.: Европейский дом, 1995. — 766 с. — (Дневники и воспоминания петербургских ученых). - ISBN 5-85733-042-4. С. 730—731.

- ^ а б c d Тамазишвили А. О. Послесловие [к публикации доклада Б. Н. Заходера «Е. Э. Бертельс»]. — Иранистика в России и иранисты. М., 2001, с. 185—186. (Tamazishvili, A.O. (2001), "Posleslovie", Iranistika v Rossii i iranisty, Moscow: 182-92)

- ^ а б Sergei Panarin В архиве 2007-12-05 на Wayback Machine «The Soviet East as a New Subject of Oriental» // State, Religion, and Society in Central Asia: A Post-Soviet Critique. Ithaca Press (GB). ISBN 0863721621. Виталий Наумкин (Editor). Стр. 6, 15.

«The partisans of classical oriental studies were also made to take refuge in the hoary past. In some disciplines — ancient and medieval history, for instance — they had to completely give up studying the inherent features of a civilisation and concentrate all efforts on its formation. For those specialising in cultural creation studies, it was impossible. But this did not prevent the introduction of such limitations into the blueprint for research.

So in studying oriental literature, scholars looked above all for indications of the transformation apparently experienced by the peoples of the East within the socialist context. And as analysis of literary works did not yield sufficiently convincing proof, recourse was made to fortuitous facts of history like the birth place or residence of an author. With their help even cultural figures who wrote only in Arabic or Persian were claimed by the future Soviet republics.

This gave the impression that the greatest and best part of the pre-Soviet heritage of peoples once part of the same civilisation but recently divided by the magic line of the Soviet borders was created within the future USSR. And this was not the result of a national awakening among the Azerbaijanis, Uzbeks or Tajiks, but of an initiative by the ideological authorities. In fact, by forcing scholars to search the past for signs of a unique mission predesignated by history not only for Russia, but for the entire empire, they attributed a significant part of the Russians' Messianism to their oriental 'younger brothers'.4

From the 1960s to the 1980s, the paths of Soviet oriental studies and the Soviet East diverged even more. A new research school appeared — 'Third World studies'. Many scholars began to examine the political situation as well as the processes of social modernisation and economic growth in the developing nations of the East.

4. Here are primary arguments from L. I. Klimovich's afterword to the Russian translation of Nizami's Iskander Namah: 'The flight of thought characteristic here of Nizami no doubt reflects the people's aspirations. … Nizami appears before us … as a thinker of genius who had given a glimpse of mankind's bright future life in the dark medieval night. . .. Speaking of Nizami, Comrade Stalin pointed out that the language of his works (Persian — S.P.) by no means served as a reason for linking him with the literature of Iran.' [Nizami, Iskander Name (Iskander Namah), Moscow, Izdatelstvo Khudozhestvennoi Literatury, 1953, pp. 756-57.] On the whole, the following pattern was suggested: Nizami wrote in Persian, but had been born and lived in the territory of the future Azerbaijan SSR. He reflected the aspirations of the people of Azerbaijan. He foresaw a brilliant future for the USSR. Because he predicted this not as a stranger, but as an Azerbaijani, he was doubly great. So the Azerbaijanis should be considered 'chosen' builders of socialism because they had a presentiment of a bright future and gave the world a progressive poet-prophet.''» - ^ Dr. Paola Orsatti (Associate Professor of Persian language and literature, Sapienza University of Rome). Back Cover Comments // Siavash Lornejad, Ali Doostzadeh. On the Modern Politicization of the Persian Poet Nezami Ganjavi. Edited by Victoria Arakelova. YEREVAN SERIES FOR ORIENTAL STUDIES, Yerevan 2012

This book provides a full survey of the distortions – dictated by nationalistic purposes – which have been pervading the field of the studies on the Persian poet Nezami of Ganje since the Soviet campaign for Nezami's 800th birthday anniversary. The authors discuss, with critical accuracy, the arguments put forward by Soviet scholars, and more recently by scholars from the Republic of Azerbaijan, which term Nezami as an "Azerbaijani poet" and his work as pertaining to an alleged "Azerbaijani literature;" and show the historic unsoundness of such theses.

- ^ а б c d е ж грамм час я j k л м п о Tamazishvili, A.O. (2004), "Iz istorii izučenija v SSSR tvorčestva Nizami Gjandževi: vokrug jubileja — E. È. Bertels, I. V. Stalin i drugie", ed. к Виталий Наумкин, N. G. Romanova, I. M. Smiljanskaja (eds.), Neizvestnye stranicy otečestvennogo vostokovedenija: [sbornik], Oriental Studies Institute, Russian Academy of Sciences, St. Petersburg: 173-99.

- ^ а б Kamran Talattof. Siavash Lornejad: Ali Doostzadeh, On the Modern Politicization of the Persian Poet Nezami Ganjavi (Yerevan Series for Oriental Studies—l), Yerevan: "Caucasian Centre for Iranian Studies", 2012, 215 pp. (review) // Iran and the Caucasus (journal) 16 (2012) 380-383

Nezami Ganjavi is one of the most famous Iranian poets of the classical period. He was born to native Iranian parents in the city of Ganja, which is now located in Azerbaijan Republic. At Nezami's time, Iranian ethnic elements and Persian culture and language were dominant in Ganja as noted by primary sources. Nezami is famous for his five monumental books of narrative poems collectively known as Panj-ganj or "Five Treasures", all considered Persian masterpieces. He also wrote a number of Persian lyric poems. // The above information about the poet is very basic, universally acknowledged, and found in countless literary and encyclopaedic publications over the past several centuries and has thus never been a point of contention. That is until recently. A number of politicians and activists in the newly established Azerbaijan Republic have attempted to deny Nezami's Iranian nationality and even his native language. Amazingly, the Iranian authorities seem to not have even noticed this distortion of history. // However, Siavash Lornejad and Ali Doostzadeh, in their book entitled On the Modern Politicization of the Persian Poet Nezami Ganjavi, have noticed the vulgarity of the claim and have traced it back to the ideologically inspired writings on Nezami Ganjavi done by some scholars of the Soviet era.

- ^ Виктор Шнирельманн. The Value of the Past: Myths, Identity and Politics in Transcaucasia. National Museum of Ethnology, Osaka, Japan, 2001.

- ^ а б F. Kocharlinski. Literature of the Azerbaijani Tatars. Tbilisi 1903, p. 3-5, 15:«Знаменитый Низами, написавший на персидском языке свои чудные и проникнутые возвышенным чувством любви поэмы, был татарин родом из Елисаветполя. (…) Вакиф считается основателем татарской литературы» (translation: "Famous Nizami, who wrote in Persian his amazing poems filled with sublime feelings of love, was a Tatar born in Elizavetpol (…) Vaqif is considered to be the founder of Tatar literature.").

- ^ Крымский А. Е. Низами и его изучение. — 1947. «К промахам приходится отнести также замечание автора (стр. 27), что дух тюркизма должна была воспитывать в мальчике Низами его мать. Очевидно, взята эта догадка из Кочарлинского, который привел дилетантское соображение Шерра, что, если отец Низами, был пришлый человек из Кума, то его мать была гянджинка родом, "гянджяли бир гыз" (т. 1, 1925, стр. 65); полагаем, что ясное заявление самого Низами о благородном курдском происхождении его матери должно было бы предохранить Мик. Paфили от повторения несостоятельной гипотезы Шерра и Кочарлинского». (Translation: Another mistake is the note of the author (p. 27) saying the spirit of Turkism must have been instilled in the young Nizami by his mother. This assumption is most probably taken from Kocharlinski who referred to an amateur depiction by Cher that while Nizami's father was a newcomer from Qom his mother was a Gyanjevi "гянджяли бир гыз" (т. 1, 1925, стр. 65); we consider that Nizami's clear statement about the noble Kurdish origin of his mother was supposed to guard M. Rafili against repeating an unsupported hypothesis).

- ^ Krimsky repeats the characteristic of Nizami as a Persian poet in his work Persia and its Literature of 1900, second edition of 1906 and also in the third edition of 1912.

- ^ The emergence of the first statements in the USSR about Nizami's Azerbaijani identity is directly expressed in the following quotes:

- Виктор Шнирельманн. The Value of the Past: Myths, Identity and Politics in Transcaucasia.

- Tamazishvili, A.O. (2004), "Iz istorii izučenija v SSSR tvorčestva Nizami Gjandževi: vokrug jubileja — E. È. Bertels, I. V. Stalin i drugie" :

- «Главным, революционным для отечественной науки результатом этой кампании стало отнесение Низами к поэтам азербайджанским, а его творчества к достижениям азербайджанской литературы, в то время как в мировом востоковедении (а ранее и в советском) доминировал взгляд на него как представителя литературы персидской» (translation: "Main, revolutionary result of this campaign for our native scholarship became attributing Nezami as an Azerbaijani poet, and his works as achievements of the Azerbaijani literature, while in the realm of the world Oriental Studies (and prior to this in the Soviet as well), the viewpoint of him as a representative of Persian literature").

- «Ю. Н. Марр еще в 1929 г. утверждал: "Низами является своим для Кавказа, в частности для той этнической группировки, которая до последнего времени сохранила персидскую традицию в своей литературе, то есть для Азербайджана, где гянджинский поэт все-таки более в почете, чем в Персии". Конечно, "свой для Азербайджана" — это не то же, что "азербайджанский", но в середине 1937 г. скончавшийся в 1935 г. Ю. Н. Марр был единственным из советских востоковедов, на чьи исследования могли опереться сторонники взгляда на Низами как поэта азербайджанского» (translation: " Back in 1929, Yu.N. Marr asserted that "Nezami is its own for Caucasus, especially for the ethnic group that has kept the Persian tradition in its literature until recently, i.e. for Azerbaijan, where the Ganjian poet is more respected than in Persia."[10] Of course, "its own for Azerbaijan" is not the same as "Azerbaijani," but in the middle of 1937, Marr who had died in 1935, was the only Soviet Orientalist on whose research could the proponents of the view of Nezami as an Azerbaijani poet lean").

- ^ Brockhaus and Efron Encyclopedic Dictionary, author of the article — Agafangel Krimsky: «Низамий (шейх Низамоддин Абу-Мохеммед Ильяс ибн-Юсоф) — лучший романтический персидский поэт (1141—1203).»

- ^ Бартольд. Сочинения. Том 2, часть 2. Москва, 1963. Статья «Могила поэта Низами»: «…другого персидского поэта, умершего в самом начале XIII века, Низами…» (translation: Poet Nizami's grave": "… another Persian poet who died in the beginning of the 13th century, Nizami…).

- ^ Евгений Бертельс, «Очерки истории персидской литературы», 1928: «Психологический анализ — отличительная черта Низами, отделяющая его от всех других поэтов Персии и сближающая его с европейской литературой» (translation: "Psychological analysis – the unique feature of Nizami distinguishing him from all the other "poets of Persia" and bringing him closer to the European literature").

- ^ C. A. (Charles Ambrose) Storey and François de Blois (June 21, 2004). Persian Literature - A Biobibliographical Survey: Volume V Poetry of the Pre-Mongol Period (2-е изд. Перераб.). RoutledgeCurzon. п. 363. ISBN 0947593470.«Nizami Ganja'i, whose personal name was Ilyas, is the most celebrated native poet of the Persians after Firdausi… His nisbah designates him as a native of Ganja (Elizavetpol, Kirovabad) in Azerbaijan, then still a country with an Iranian population, and he spent the whole of his life in Transcaucasia; the verse in some of his poetic works which makes him a native of the hinterland of Qom is a spurious interpolation.»

- ^ // Низамий//Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: В 86 томах (82 т. и 4 доп.). - СПб., 1890—1907.

- ^ Чисхолм, Хью, изд. (1911). . Британская энциклопедия. 19 (11-е изд.). Издательство Кембриджского университета. п. 719.. Nizam-uddin Abu Mahommed Ilyas bin Yusuf, Persian poet, was born 535 A.H. (1141 A.D.). His native place, or at any rate the abode of his father, was in the hills of Kum, but as he spent almost all his days in Ganja in Arran (the present Elizavettpol) he is generally known as Nizami of Ganja or Ganjawi

- ^ George A. Bournoutian. A brief history of the Aghuankʻ region. Mazda Publishers, 2009. ISBN 1-56859-171-3. Стр. 28.

This was done to distance the Turkic groups from Islam, as well as to instill in them the pride in a glorious, albeit fictional, national identity by claiming the Persian or Byzantine heritage as their own. Hence, the great Persian poet Nezami became the national poet of Azerbaijan; the medieval Persian poets and thinkers of Central Asia, such as Rudaki, became the national poets and philosophers of Uzbekistan, while Rumi was transformed into a great Turkish mystic poet

- ^ Большой энциклопедический справочник. Olma Media Group. ISBN 5-901227-33-6. С. 489.

- ^ Шамилов С., Луговской В., Вургун Самед (редакторы первоначального варианта «Антологии азербайджанской поэзии»). Поэты Азербайджана на русском языке. — Бакинский рабочий. 16.05.1937, № 112 // Tamazishvili, A.O. (2004), "Iz istorii izučenija v SSSR tvorčestva Nizami Gjandževi: vokrug jubileja — E. È. Bertels, I. V. Stalin i drugie", ed. к Виталий Наумкин, N. G. Romanova, I. M. Smiljanskaja (eds.), Neizvestnye stranicy otečestvennogo vostokovedenija: [sbornik], Oriental Studies Institute, Russian Academy of Sciences, St. Petersburg: 173-99.

- ^ «В своё время к антологии приложили свою подлую руку враги народа (…) они сделали всё, чтобы антология выглядела возможно более тощей и хилой» (translation: "At that time the enemies of the nation had their dirty involvement with the anthology(...) they did their best to make it look as thin and feeble as possible"). Антология азербайджанской поэзии на русском языке. — Бакинский рабочий. 01.08.1937. № 177. // Tamazishvili, A.O. (2004), "Iz istorii izučenija v SSSR tvorčestva Nizami Gjandževi: vokrug jubileja — E. È. Bertels, I. V. Stalin i drugie", ed. by Виталий Наумкин, N. G. Romanova, I. M. Smiljanskaja (eds.), Neizvestnye stranicy otečestvennogo vostokovedenija: [sbornik], Oriental Studies Institute, Russian Academy of Sciences, St. Petersburg: 173-99.

- ^ Араслы Г., Ариф М., Рафили М. Поэзия азербайджанского народа. — Антология азербайджанской поэзии. М., 1939. Стр. XIX

- ^ Ягубов А. Л. Научная работа в Азербайджане.— Бакинский рабочий. 28.02.1938. № 48 // Tamazishvili, A.O. (2004), "Iz istorii izučenija v SSSR tvorčestva Nizami Gjandževi: vokrug jubileja — E. È. Bertels, I. V. Stalin i drugie", ed. к Виталий Наумкин, N. G. Romanova, I. M. Smiljanskaja (eds.), Neizvestnye stranicy otečestvennogo vostokovedenija: [sbornik], Oriental Studies Institute, Russian Academy of Sciences, St. Petersburg: 173-99.

- ^ Поэзия азербайджанского народа. Исторический обзор. — Антология азербайджанской поэзии. Baku. 1938. pp. Стр. XVI.

- ^ Искусство азербайджанского народа. — Правда. 05.04.1938. // Tamazishvili, A.O. (2004), "Iz istorii izučenija v SSSR tvorčestva Nizami Gjandževi: vokrug jubileja — E. È. Bertels, I. V. Stalin i drugie", ed. к Виталий Наумкин, N. G. Romanova, I. M. Smiljanskaja (eds.), Neizvestnye stranicy otečestvennogo vostokovedenija: [sbornik], Oriental Studies Institute, Russian Academy of Sciences, St. Petersburg: 173-99.

- ^ «Но несмотря на все запреты и гонения, наперекор преследованиям, героический азербайджанский народ выдвигал из своей среды выразителей его мятежной, мужественной и гневной души. Ещё во время феодального бесправия он родил таких крупнейших художников, как Низами, Хакани, Физули. Они были пламенными патриотами своего народа, поборниками свободы и независимости своей страны» (translation: However, despite all the prohibitions, persecutions and harassments the Azerbaijani nation managed to bring forward those who could portray its turbulent, courageous and furious soul. Early in the epoch of feudal lawlessness the Azerbaijani nation gave birth to such great artists as Nizami, Khakani and Fizuli. They were passionate patriots of their nation and champions of the independence of their country). Торжество азербайджанского искусства.— Правда. 18.04.1938, № 107 // Tamazishvili, A.O. (2004), "Iz istorii izučenija v SSSR tvorčestva Nizami Gjandževi: vokrug jubileja — E. È. Bertels, I. V. Stalin i drugie", ed. к Виталий Наумкин, N. G. Romanova, I. M. Smiljanskaja (eds.), Neizvestnye stranicy otečestvennogo vostokovedenija: [sbornik], Oriental Studies Institute, Russian Academy of Sciences, St. Petersburg: 173-99.

- ^ Е. Бертельс. Гениальный азербайджанский поэт Низами. Правда. 03.02.1939 № 33

- ^ И. К. Луппол (философ, академик АН СССР). Архив РАН. ф. 456. оп. 1.Д. 18, л. 70-71. Cited from: Tamazishvili, A.O. (2004), "Iz istorii izučenija v SSSR tvorčestva Nizami Gjandževi: vokrug jubileja — E. È. Bertels, I. V. Stalin i drugie", ed. к Виталий Наумкин, N. G. Romanova, I. M. Smiljanskaja (eds.), Neizvestnye stranicy otečestvennogo vostokovedenija: [sbornik], Oriental Studies Institute, Russian Academy of Sciences, St. Petersburg: 173-99.

- ^ Правда. 03.04.1939, № 92. // Tamazishvili, A.O. (2004), "Iz istorii izučenija v SSSR tvorčestva Nizami Gjandževi: vokrug jubileja — E. È. Bertels, I. V. Stalin i drugie", ed. к Виталий Наумкин, N. G. Romanova, I. M. Smiljanskaja (eds.), Neizvestnye stranicy otečestvennogo vostokovedenija: [sbornik], Oriental Studies Institute, Russian Academy of Sciences, St. Petersburg: 173-99.

- ^ Цитируется по: Самед Вургун, Расул Рза, Сулейман Рустам. Письмо бакинской интеллигенции товарищу Сталину. Литературный Азербайджан. Баку, 1939, № 4, с.3—12. // Tamazishvili, A.O. (2004), "Iz istorii izučenija v SSSR tvorčestva Nizami Gjandževi: vokrug jubileja — E. È. Bertels, I. V. Stalin i drugie", ed. к Виталий Наумкин, N. G. Romanova, I. M. Smiljanskaja (eds.), Neizvestnye stranicy otečestvennogo vostokovedenija: [sbornik], Oriental Studies Institute, Russian Academy of Sciences, St. Petersburg: 173-99.

- ^ Ибрагимов Мирза. Заключительное слово. — Низами Гянджеви. Материалы научной конференции посвящённой жизни и творчеству поэта (3-6 июня 1947 г.). Баку, 1947, с. 134. // Tamazishvili, A.O. (2004), "Iz istorii izučenija v SSSR tvorčestva Nizami Gjandževi: vokrug jubileja — E. È. Bertels, I. V. Stalin i drugie", ed. к Виталий Наумкин, N. G. Romanova, I. M. Smiljanskaja (eds.), Neizvestnye stranicy otečestvennogo vostokovedenija: [sbornik], Oriental Studies Institute, Russian Academy of Sciences, St. Petersburg: 173-99.

- ^ «Подлые враги народа, националисты-мусаватисты, пантюркисты и прочие предатели хотели отнять Низами у своего родного народа лишь по той причине, что большинство своих произведений он писал на иранском языке. Но великий гений трудящихся, наш отец и вождь товарищ Сталин вернул азербайджанскому народу его величайшего поэта Низами» (translation: "The sneaky enemies of the nation, nationalist-Mousavatists, panturkists and other betrayers wanted to steal Nizami from his nation for the sole reason that he wrote most of his works in the Iranian language. But the great genius of the working people, our father and leader comrade Stalin returned to the Azerbaijani nation its greatest poet Nizami"). Садых А. Москва! Сталин! — Декада азербайджанской литературы в Москве. Баку. 1940. (Вургун Самед. Доклад на вечере в Военно-политической академии им. Ленина.)

- ^ Тихонов Николай. Низами. — Правда. 22.09.1947, № 250.

- ^ Речь товарища А. А. Фадеева. — Бакинский рабочий. 23.09.1947, № 187.

- ^ История Востока. В 6 т. Т. 2. Восток в средние века. М., «Восточная литература», 2002. ISBN 5-02-017711-3

- ^ Muriel Atkin. Soviet and Russian Scholarship on Iran. // Iranian Studies, Vol. 20, No. 2/4, Iranian Studies in Europe and Japan (1987), pp. 223—271.Издано: Taylor & Francis, Ltd. от имени Международного общества иранских исследований. «В дополнение к исследованиям, посвященным непосредственно Ирану, в рубрике «Азербайджанские исследования» проводится дополнительная соответствующая работа. Теоретически Советский и Иранский Азербайджан делятся на отдельные категории, при этом северная часть относится к сфере советской истории, а южная часть принадлежит к сфере ориенталистов. Однако на практике границы размываются. Таким образом, поэт XII века Незами, который родился на территории современного советского Азербайджана и писал на персидском языке, считается великим азербайджанским писателем. Кроме того, в Институте литературы и языка Незами при Академии есть отделение, созданное в 1976 году, которое занимается азербайджанским языком и литературой иранского Азербайджана.»

- ^ Питер Ульф Мёллер. Написание истории мировой литературы в СССР // Культура и история, т. 5. Københavns Universitet. Center for sammenlignende kulturforskning, Københavns University. Humanistiske forskningscenter. Museum Tusculanum Press, 1989. стр. 19-38. «Другая проблема - это исторически меняющееся понятие нации. Очевидно, что ИВЛ проектирует нынешние 15 советских республик обратно в историю. Еще в т. 2 (Средние века). Имеется специальный раздел, посвященный литературным произведениям Кавказа и Закавказья (с разделами по литературе Армении, Грузии и Азербайджана). Это явно оправдано в случае с Арменией и Грузией, тогда как отделить особую азербайджанскую литературу от персидской литературы гораздо сложнее. Поэт XII века Низами, обычно считающийся одним из великих персидских классиков, является азербайджанским поэтом в ИВЛ, так как он жил в городе, который сейчас находится на территории Азербайджанской Советской республики. Персидская литература называется персидско-таджикской, что предвосхищает советскую республику Таджикистан.»

- ^ Бертельс. Великий азербайджанский поэт Низами. Баку, 1940. Cтр. 16-17. «Все это, вместе взятое, заставляет пересмотреть укрепившиеся в востоковедении * взгляды на персидскую литературу. До сих пор под персидской литерат своей обычно понимают все, что написано на персидском языке, вне зависимости от того, где и в каких условиях эта литература сложилась. Затем этот сложный комплекс приписывают Ирану, понимая под этим ту политическую единицу, которая носит это название в данное время. Однако, такое перенесение понятия XX в. на тысячу лет назад, конечно, методологически грубо неправильно. Персидская литература сложилась не только на территории современного Ирана, в ее создании принимали участие десятки различных народов » (перевод: Все это вместе взятые заставляет нас пересмотреть устоявшийся взгляд на персидскую литературу в ориентализме *. До сих пор все, что было написано на персидском языке, независимо от места и обстоятельств его создания, считалось персидской литературой. весь этот сложный комплекс литературы приписывается Ирану, последний определяется как политическое образование, носящее это имя в данный период времени. Однако перенос этой концепции 20-го века назад на тысячу лет, конечно, большой методологическая ошибка (Персидская литература формировалась не только на территории современного Ирана, но и десятки разных народов внесли свой вклад в ее создание).

- ^ Рафили. Древняя азербайджанская литература. Баку, 1941. Стр. 36-37. «Каково этническое происхождение родителей Низами - не так уж серьезно для его социальной биографии. Низами относился с большим уважением к своему азербайджанскому происхождению, был полон глубокой любви к своему народу, для него слово "тюрок" несовместимо со злом, жестокостью, несправедливостью. Могущество тюркских племен, их возвышение, он видит только в их гуманности в справедливости…».

- ^ а б П.р. Луговского и Самеда Вургуна. Антология азербайджанской поэзии. Баку, 1939. Авторы предисловия Араслы Г., Ариф М., Рафили М. «Чрезвычайно любопытно, что одну из лучших своих поэм "Лейли и Меджнун" Низами намеревался писать не на фарсидском, а на родном, азербайджанском языке. На это поясные намеки в начале поэмы, где Низами объясняет причины создания им "Лейли и Меджнун". Низами говорит здесь о том, как его желанию помешало появление посланца шаха с письмом, в котором он требовал от поэта создания новой поэмы, поставив условием - писать ее только на фарсидском языке.».

- ^ В СНК Азербайджанской ССР. - Бакинский рабочий. 04.05.1939, № 100. // Тамазишвили А.О. (2004), «Из истории изучения в СССР творчества Низами Гянджеви: вокруг юбилея - Э. Э. Бертельс, И. В. Сталин и другие», под ред. к Виталий Наумкин, Н. Г. Романова, И. М. Смилянская (ред.), Неизвестные страны отечественного востоковедения: [сборник], Институт востоковедения РАН, Санкт-Петербург: 173-99.

- ^ «Подлые агенты фашизма, буржуазные националисты, великодержавные шовинисты делали всё возможное, чтобы скрыть от азербайджанского народа наследие великого его сына поэта Низами». Научно-исследовательская литература о жизни и творчестве Низами. - Литературный Азербайджан. 1939. № 3, с. 73-74. // Тамазишвили А.О. (2004), "Из истории изучения в СССР творчества Низами Гянджеви: вокруг юбилея - Э. Э. Бертельс, И. В. Сталин и другие", под ред. к Виталий Наумкин, Н. Г. Романова, И. М. Смилянская (ред.), Неизвестные страны отечественного востоковедения: [сборник], Институт востоковедения РАН, Санкт-Петербург: 173-99.

- ^ а б Бертельс Е. Э. Низами. - БСЭ. Изд. 1-е. Т. 42. М., 1939, с. 93.

- ^ Азадэ Ру̇стэмова. Низами Гянджеви. Издательство «Элм», 1981. «Бессмертные женские образы, столь мастерски изображенные азербайджанским поэтом Низами.»

- ^ Иран. Автор раздела - И. С. Брагинский. «Вершиной развития гуманистической литературы на языке фарси явилось творчество Омара Хайяма (около 1048 - после 1122) и азербайджанского поэта Низами (1141–1209), особенно его «Пятерица» («Хамсе»).»

- ^ Г. З. Анчабадзе (ведущий научный сотрудник Института истории и этнологии АН Грузии). Краткий исторический очерк «Вайнахи».. «В сокровищницу мировой литературы вошли поэма "Витязь в тигровой шкуре" грузина Шота Руставели ичество азербайджанского поэта Низами»

- ^ Культура народов Закавказья в эпоху феодализма. Академия Наук СССР. Институт Истории. Издательство «НАУКА». Москва. 1966 г. В архиве 26 января 2010 г. Wayback Machine «Великими современниками царицы Тамары и Шота Руставели были два замечательных азербайджанские поэта - Низами и Хакани»

- ^ Академик Б. Б. Пиотровский. В годы войны (Статьи и очерки). М .: Наука, 1985. С. 5-58 В архиве 2018-10-19 в Wayback Machine. «Октябрь 1941 г научные учреждения Ленинграда праздновали 800-летний юбилей великого. азербайджанского поэта Низами »

- ^ Александр Фадеев. Письма и документы. Издательство Литературного института им. А. М. Горького, 2001 г. ISBN 5-7060-0043-3. Стр. 91 «В 30-е годы в СССР принято считать Низами Гянджеви (ок. 1141 - ок, 1209) не иранским, но азербайджанским деятелем. Иная точка зрения рассматривалась как грубая политическая ошибка».

- ^ Бертельс Е. Э. Подготовка к юбилею Низами. - Литературная газета. 10.12.1939, № 68.

- ^ Низами. Статья в БСЭ, 2-е изд. В архиве 2016-03-04 в Wayback Machine Азербайджанские издания Низами к 1953 г .: Лирик шеирпэр, Бакы, 1947; Сиррлар хэзинэси, Бакы, 1947; Хосров вэ Ширин, Бакы, 1947; Лейли вэ Мэчнун, Бакы, 1942; Едди кезэл, Бакы, 1941; Искэндернамэ, Ьиссэ 1—2, Бакы, 1941.

- ^ Гик Я. Музей великого поэта. - Известия. принцип территориальности »Низами, 21.09.1947, № 223.

- ^ Виктор Шнирельманн. Ценность прошлого: мифы, идентичность и политика в Закавказье. Национальный музей этнологии, Осака, Япония, 2001. с.112.

С одной стороны, была признана роль тюркского языка в консолидации местного населения, но, с другой стороны, подчеркивалась биологическая, культурная и историческая преемственность, уходящая корнями в очень далекое местное прошлое. Этого показалось достаточно автору, который не стал углубляться в вопрос формирования азербайджанского народа (История, 1960). Параграф о «великом азербайджанском поэте» дополнился портретом Низами Ганджеви, нарисованным художником Г. Халыковым в 1940-х годах. Хотя аутентичного портрета поэта не существовало, в соответствии с мусульманскими нормами, рассматриваемый портрет отвечал требованиям Багирова и с тех пор воспроизводится во всех азербайджанских учебниках.

- ^ В Баку отметят 110-летний юбилей создателя портрета Низами (Азербайджан, Баку, 25 ноября / корр. Trend Life Эльдар Гусейнзаде /) «Юбилей Газанфара Халыгова - автора художественного образа выдающегося поэта и мыслителя Низами, признанного во всем, будет отмечен в Баку во второй половине декабря».

- ^ Майкл Занд. БЕРТЕЛС ЕВГЕНИЙ ЭДУАРДОВИЧ // Энциклопедия Iranica. (Последнее обновление: 15 декабря 1989 г.)

- ^ Альтштадт, Одри (1992). Азербайджанские турки: сила и идентичность под властью России. стр.11 –12–331 с. - (Исследования национальностей). -. ISBN 978-0-8179-9182-1.

- ^ "БСЭ, 2 изд ,, М., 1949, т., 1, стр. 461, ст.« Азербайджан »». Архивировано из оригинал на 2014-03-01. Получено 2012-12-06.

- ^ Доминирование схемы отражено в следующих энциклопедиях:

- БСЭ, второе издание. 1959 год. Т. I. Статья «Азербайджанская Советская Социалистическая Республика»

- БСЭ, третье издание. Статья «Азербайджанская Советская Социалистическая Республика», глава XIV «Литература»: «Азербайджанский фольклор. Во многих памятниках сохранились черты древнего фольклора: мидийские легенды (7 - 6 вв. До н. Э.), Записанные Геродотом и связанные с иранскими завоевательными войнами, религиозно-философские древние тексты в "Авесте" и др. … Многие памятники письменной азербайджанской литературы древнего периода до нас не дошли, но известно, что ещё в 5 в. в Кавказской Албании (на С. современного А.) существовала высокая культура; были написаны оригинальные и переводные религиозные книги и художественные произведения. … Вершиной азербайджанской поэзии 12 в. является творчество Низами Ганджеви, одного из корифеев мировой поэзии».

- Алексей Александрович Сурков. Краткая литературная энциклопедия (том 1). Советская энциклопедия, 1962. Стр. 85.

- «Истории всемирной литературы »(Том 2) (Институт мировой литературы им. А. М. Горького, 1984 год.

- Зияддин Багатур оглы Геюшев. Очерки по истории азербайджанской философии, Зияддин Багатур оглы Геюшев. Изд-во Академии наук Азербайджанской ССР, 1966. Стр. 5-7.

- Шейдабек Фараджиевич Мамедов. Развитие философской мысли в Азербайджане. Университет, 1965. Стр. 2-7.

- ^ Бертельс Е. Э. Литература на персидском языке в Средней Азии. - Советское востоковедение. Вып. В. М.-Л., 1948, с. 200.

- ^ «Выяснять этническую принадлежность каждого заслуживающего внимания автора, а затем расклассифицировать их по разным литературам - но такая задача, во-первых, была бы невыполнимой, что данные об этнической принадлежности старых писателей у нас нет и, вероятно, никогда не будет; во-второй, это методологически было бы порочно до самой последней крайности. Следовательно, мы тогда строили бы литературу по признаку крови, по признаку расы. Едва ли нужно говорить, что так строить литературу, не буду, если кто-нибудь другой хочет - пожалуйста, его частное дело (…) Как провести раздел между персидской и таджикской литературой - я , скажу откровенно, не знаю. Если встать на такую позицию, что мы должны писателя отнести обязательно к месту, где он родился и где он большую часть своей жизни действовал, то этот принцип нас приведет к тому, что никуда не приведет». - Архивный фонд МГ ИВ АН СССР. Цит. по: Иранистика в России и иранисты / Рос. акад. наук. Ин-т востоковедения; [Отв. ред. Л. М. Кулагина]. М. : ИВ РАН, 2001. С. 184.

- ^ Гандзакатси, Киракос. История армян Киракоса Гандзакаци / перевод с классического армянского Роберта Бедросяна. - Нью-Йорк: 1986. - с. 197 Отрывок: «Этот город был густо населен иранцами и небольшим количеством христиан.. Киракос Гандзакец «Патмут'ивн айоц» [Киракос Гандзакский, История Армении] под редакцией К.А. Мелик-Оганджанян, (Ереван, 1961), с. 235: "Базмамбокс Айс Кагак лц'ил парско'к ', айл сакав эу к'ристоне'ивк' ..."

- ^ К. А. (Чарльз Амвросий) Стори и Франсу де Блуа (2004), «Персидская литература - биобиблиографический обзор: том V Поэзия домонгольского периода», RoutledgeCurzon; 2-е исправленное издание (21 июня 2004 г.). Стр. 363: «Низами Гянджаи, которого звали Ильяс, - самый знаменитый коренной поэт персов после Фирдоуси. Его нисбах определяет его как уроженца Гянджи (Елизаветполя, Кировабада) в Азербайджане, тогда еще являвшейся страной с иранским населением… »

- ^ Амин Риани, Мохаммад (15 декабря 2008 г.). НОЖАТ АЛЬ-МАЖЕЛЕС. Энциклопедия Ираника.

Тот факт, что многочисленные катрены некоторых поэтов (например, Амир Шамс-ад-Дин Асад из Гянджи, Азиз Шарвани, Шамс Сояси, Амир Наджиб-ад-Дин ШОмар из Гянджи, Бадр Тефлиси, Камал Мараки, Шараф Шалиан Байлах, Ganjai, Baḵtiār Šarvāni) упоминаются вместе, как будто серия имеет тенденцию предполагать, что автор владел их собранием сочинений. Таким образом, Ножат аль-Маджалес является зеркалом социальных условий того времени, отражая полное распространение персидского языка и культуры Ирана по всему региону, о чем ясно свидетельствует обычное использование устных идиом в стихах, а также профессии некоторых людей. поэтов.

- ^ В. Минорский, Исследования по истории Кавказа, Cambridge University Press, 1957. С. 34: «Автор сборника документов, касающихся Аррана Мас'уда б. Намдар (ок. 1100 г.) заявляет о курдской национальности. Мать поэта Низами из Гянджи была курдкой (см. Автобиографическое отступление во введении к Лейли ва Маджнун). В 16 веке в Карабахе существовала группа из 24 курдов, см. Шараф-нама, I, 323. Даже сейчас курды СССР в основном группируются к югу от Гянджи. Многие топонимы, состоящие из курдов, встречаются по обоим берегам Куры ».

- ^ В. Минорский: «Рецензия на перевод Махзан ал-Асрара Г. Х. Дараба» 1945 Минорский, БСОАС., 1948, xii / 2, 441-5): «Родился ли Низами в Куме или в Гяндже, не совсем ясно. Стих (цитируется на стр. 14): «Я потерялся, как жемчужина в море Гянджи, но все же я из Кохестана города Кум», прямо не означает, что он родился в Куме. С другой стороны, мать Низами была курдского происхождения, и это может указывать на Гянджу, где до АХ правила курдская династия Шаддад. 468; даже сейчас курды живут южнее Гянджи ».

- ^ статья доктора Джули С. Мейсами (Оксфорд)

- ^ Мнение о Низами как о персидском поэте отражено в ведущих национальных и биографических энциклопедиях за пределами бывшего Советского Союза - там Низами описывается исключительно как персидский поэт:

- Британская энциклопедия, статья "Neẓāmī »: «Нехами (персидский поэт) - величайший романтический эпический поэт в персидской литературе, который привнес в персидский эпос разговорный и реалистический стиль.».

- Энциклопедия Брокгауза (сайт ), статья Нисами[постоянная мертвая ссылка ]: «Нисами, Незами, личный Абу Мохаммед Ильяс ибн Юсуф, настойчивый Дихтер, * vermutlich Gäncä (Aserbaidschan) 1141».

- Энциклопедия Ларусс (сайт ): «Ильяс ибн Юсуф Незами или Ильяс ибн Юсуф Низами - Поэта персан (Гянджа, стих 1140 - Гянджа, стих 1209)».

- Энциклопедия Iranica (сайт ), статья «ПЕРСИДСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»: «Пять сокровищ Нехами (Пандж гандж). Элиас Абу Мо-Шаммад Нехами из Гянджи родился около 1141 года от курдской матери и отца по имени Юсоф.».

- Chelkowski, P. "Низами Ганджави, джамал ад-Дин Абу Мухаммад Ильяс б. Юсуф б. Заки Муайяд. Энциклопедия ислама. Под редакцией: П. Бирман, Т. Бианкис, К.Е.Босуорт, Э. ван Донзель и В.П. Генрихс. Brill, 2008. Brill Online. Отрывок первый: «Низами Ганджави, Джамал ад-Дин Абу Мухаммад Ильяс б. Юсуф б. Заки Мухайяд, один из величайших персидских поэтов и мыслителей».

- Энциклопедия литературного перевода на английский язык, Тейлор и Фрэнсис, 2000 г., ISBN 1-884964-36-2, стр. 1005: «Низами 0,1141-0,1209 Персидский поэт».

- Персидская литература: биобиблиографический обзор, C.A. Этаж, Франсуа Де Блуа (профессор школы восточных и африканских исследований Лондонского университета), Рутледж, 2004 г., ISBN 0-947593-47-0, стр. 408: «Воспоминания о жизни и творчестве персидского поэта Низами».

- Энциклопедия Arabian Nights, Ульрих Марцольф (Akademie der Wissenschaften, Göttingen), Ричард ван Леувен, Хасан Вассуф, ABC-CLIO, 2004, ISBN 1-57607-204-5, стр. 225: «Персидский поэт Незами (ум. 1209)».

- Chelkowski, P. "Низами Ганджави, джамал ад-Дин Абу Мухаммад Ильяс б. Юсуф б. Заки Муайяд. Энциклопедия ислама. Под редакцией: П. Бирман, Т. Бианкис, К.Е.Босуорт, Э. ван Донзель и В.П. Генрихс. Brill, 2008. Brill Online. Отрывок первый: «Низами Ганджави, Джамал ад-Дин Абу Мухаммад Ильяс б. Юсуф б. Заки Мухайяд, один из величайших персидских поэтов и мыслителей».

- Оксфордский словарь ислама, Джон Л. Эспозито, Oxford University Press, США, 2003 г., ISBN 0-19-512559-2, Стр. 235: «Низами, Джамал ад-Дин Абу Мухаммад II-яс ибн Юсуф ибн Заки Муайяд (ум. Ок. 1209) персидский поэт. Автор Хамсы».

- Энциклопедия азиатской истории: т. 1-4. Эйнсли Томас Эмбри (Почетный профессор истории Колумбийского университета), Робин Жанна Льюис, Азиатское общество, Ричард В. Буллит. Скрибнер, 1988. Стр.55: «..пять исторических идиллий (1299–1302 гг.) в ответ на хамсу персидского поэта Низами…».

- Новая энциклопедия ислама: пересмотренное издание Краткой энциклопедии ислама. Сирил Гласс (Колумбийский университет), Хьюстон Смит. Роуман Альтамира, 2003. ISBN 0-7591-0190-6. «Низами (Абу Юсуф Мухаммад Ильяс ибн Юсуф Низам ад-Дин) (535-598л 141-1202). Персидский поэт и мистик, он родился в Гяндже в Азербайджане ».

- Кристин ван Руймбеке (Кембриджский университет, доктор иранологии, Свободный университет Брюсселя, Бельгия). Наука и поэзия в средневековой Персии: ботаника Низами Хамса. Издательство Кембриджского университета, 2007. ISBN 0-521-87364-9. Стр. 8. «Низами - один из главных представителей персидской поэзии того времени.».

- История литературной критики в Иране, 1866–1951: литературная критика в произведениях просвещенных мыслителей Ирана - Ахундзаде, Кермани, Малком, Талебоф, Марагети, Касрави и Хедаят, Ирадж Парсинеджад (Университет иностранных исследований Токио), Козерог Publishers, Inc., 2003 г., ISBN 1-58814-016-4. Стр. 225: «… Новое издание персидского поэта Незами…».

- Камран Талаттоф (Адъюнкт-профессор ближневосточных исследований в Университете Аризоны, Тусон), Джером В. Клинтон (заслуженный профессор ближневосточных исследований и исследователь иранской культуры и общества), К. Аллин Лют. Поэзия Низами Гянджеви: знания, любовь и риторика. Пэлгрейв, 2001 ISBN 0-312-22810-4. Стр. 2: «... и безупречный характер, не имеющий себе равных ни в одном другом персидском поэте ...».

- Рональд Григор Суни (редактор), Институт перспективных русских исследований Кеннана, Американская ассоциация содействия развитию славистики. Национализм и социальные перемены: очерки истории Армении, Азербайджана и Грузии. Издательство Мичиганского университета, 1996. ISBN 0-472-09617-6. Стр. 20: «… великий персидский поэт Низам уд-Дих Абу Мухаммад Ильяс…»

- История мусульманской философии, М. М. ШАРИФ (директор Института исламской культуры, Лахор, Пакистан). 1963. Глава 54: «Самый выдающийся поэт-классик этого периода - Шайхи. Его версия IChusrau we Shirin персидского поэта Низами - это больше, чем просто перевод».

- Йохан Кристоф Бургель (редактор), Кристина ван Руймбеке (редактор), Низами: Ключ к сокровищам Хакима (ISS), Leiden University Press (2010): «Этот« Ключ »к Хамсе состоит из тринадцати эссе выдающихся ученых в области персидских исследований, каждое из которых сосредоточено на различных аспектах хамсы, которая представляет собой сборник из пяти длинных стихотворений, написанных персидским поэтом Низами из Гянджи. Низами (1141—1209) жил и работал в Гяндже на территории современного Азербайджана. Он широко известен как один из главных поэтов средневековой Персии, выдающаяся фигура, создавшая выдающуюся поэзию, сочетающую мистицизм, романсы и эпосы ».

- Гюльру Нечипоглу Джулия Бейли. Мукарнас: Ежегодник по визуальной культуре исламского мира. БРИЛЛ, 2005 г., ISBN 90-04-14702-0. Глава написана Айсин Ёлтар-Йылдырым (кандидат искусствоведения и археологии). Стр. 99: «Пытаясь подражать другому великому персидскому поэту, Низами ...»

- Вальтер Дж. Эндрюс, Мехмет Калпаклы. Эпоха возлюбленных: любовь и возлюбленные в Османской и европейской культуре и обществе раннего Нового времени. Издательство Duke University Press, 2005 г., ISBN 0-8223-3424-0. Стр. 59: «четвертый в серии из пяти стихотворений месневи (хамсе или «пентад»), предназначенных для соответствия знаменитому хамсе тринадцатого века персидского поэта Низами из Гянджи.».

- К. А. (Чарльз Амвросий) Стори и Франсу де Блуа (2004), «Персидская литература - биобиблиографический обзор: том V Поэзия домонгольского периода», RoutledgeCurzon; 2-е исправленное издание (21 июня 2004 г.). Стр. 363: «Низами Гянджаи, которого звали Ильяс, - самый знаменитый коренной поэт персов после Фирдоуси. Его нисбах определяет его как уроженца Гянджи (Елизаветполя, Кировабада) в Азербайджане, тогда еще являвшейся страной с иранским населением… »

- Лалита Синха отмечает, что исследователи персидской литературы считают Низами величайшим представителем персидской литературы. Д-р Лалита Синха (Университет святых Малайзии, старший преподаватель сравнительной литературы и сравнительного религиоведения). Сад любви. Мировая мудрость, Inc., 2008. ISBN 1-933316-63-2. Стр. 24: «Провозглашенный учеными персидской литературы величайшим представителем романтической эпической поэзии в персидской литературе (Levy 1969, XI), Низами также упоминается ...»

- Аннемари Шиммель, «И Мухаммед - его посланник: почитание Пророка в исламском благочестии (исследования в области религии)», Университет Северной Каролины Press (30 ноября 1985 г.). Стр. 18: «В персидских источниках его поиски знаний имеют приоритет над мировым завоеванием. В «Искандар-намах» («Книга Александра») персидского поэта Низами Александр изображен как сводный брат побежденного царя ».